Quelques photos et la position du leader historique des Sex Pistols…

Le dernier ouvrage de A. Atkinson et une réflexion originale sur la fracture numérique mondiale

Les points (aiguilles) sur cette carte correspondent aux endroits dont proviennent les voyageurs passés par l’Islande. Commentez. Vous avez un quart d’heure.

Une synthèse sur la pauvreté en France, dans “Sciences Humaines” (avril 2019)

” No one is Homeless. What is Missing?”

Un article de prospective… avec quelques questions majeures.

À télécharger ICI

Les drames de l’immigration échouée sur les côtes et dans les rues européennes alimentent les deux chroniques lacrymale et sécuritaire. Un paroxysme est atteint dans certains points de fixation qui contribuent à la bidonvillisation de certaines parties de villes. Les populations s’émeuvent de la misère et s’inquiètent de sa proximité. Un mélange de témérité individuelle de migrants qui n’ont pas grand-chose à perdre et d’industrie mafieuse de traite des êtres humains nourrit des réactions vives, bien compréhensibles, de populations se retrouvant au voisinage immédiat de nouveaux campements et bidonvilles. L’aggravation de la crise migratoire – pression démographique, tensions géopolitiques internationales et incurie politique européenne obligent –conduit à penser que le phénomène n’est pas appelé à s’essouffler. Le problème des migrants et des campements n’est pas un sujet du présent, mais assurément un sujet à mieux traiter demain.

Naturellement, de multiples points de vue s’opposent, de façon très vive. Une manière de voir, cherchant à comprendre plutôt qu’à justifier ou invectiver, consiste à recourir à l’histoire et à la sociologie, dans une perspective longue. Les sciences sociales, de qualité, aident à baliser l’actualité plutôt qu’à en faire le commentaire dépité, enthousiaste ou cynique. On soutiendra ici que la compréhension de la crise actuelle doit partir d’un constat très prosaïque : le ping-pong auxquels sont contraints les autorités, à tous les niveaux. Et on soutiendra qu’il y là, au fond, un problème assez classique de l’histoire du vagabondage. Certes les termes ne sont pas forcément bien adaptés. Le recours, imagé, au jeu de ping-pong peut sembler plus ironique que descriptif. Il est pourtant souvent employé et on le conservera car il désigne indubitablement une réalité. Plus au fond, les contenus juridiques de ce qu’étaient les vagabonds et de ce que sont les migrants, réfugiés, sans papiers ou encore demandeurs d’asile ne sont pas les mêmes. On trouve, parmi ces catégories, des nationaux, des européens, des illégaux. Ils sont tous, de facto, deux points communs : l’indigence et l’errance. Dit de manière plus simple, ceux que l’actualité désigne comme migrants sont des vagabonds, les vagabonds de l’ère de la mondialisation.

Vagabondage et mendicité font, au moins en Europe, l’objet d’interventions publiques depuis très longtemps. A partir du milieu du XIVème siècle, le contrôle de la population errante devient la grande affaire d’ordre des Etats monarchiques. Avec le contrôle de ceux qui échappent aux communautés et aux solidarités locales, l’Etat expérimente incriminations, châtiments et tentatives de réhabilitation, s’affirmant de la sorte contre les pouvoirs locaux. Depuis lors, les possibilités de communication et les vitesses de déplacement ont considérablement augmenté. C’est maintenant à l’échelle européenne que le problème se pose. Pour étayer un tel argument, on s’inspirera de la manière dont le sociologue néerlandais Abram de Swaan, dans la suite des travaux fondateurs de Nobert Elias, analyse l’évolution de la prise en charge des vagabonds et des mendiants, parallèlement à la montée en puissance des Etats centraux.

Du ping-pong local au ping-pong national

D’abord, comment caractériser la gestion collective des migrants, réfugiés, sans-papiers, demandeurs d’asile (on ne sait trop quel terme privilégier) ? La métaphore du ping-pong, qui peut se discuter, est souvent employée. On parle aussi parfois de pousse-pousse, d’un campement dont on fait décamper les habitants à un autre campement où ces habitants viennent s’implanter. Ping-pong, pousse-pousse, l’idée est la même. Théoriquement, le sujet relève de la théorie des jeux et de la faible capacité, sans incitations, à coopérer. Prosaïquement, on ne règle pas, mais on déplace. D’un site à l’autre on repousse, d’une ville à l’autre on transporte, d’un pays à l’autre on renvoie les personnes et les responsabilités. Ce ping-pong, qui se joue d’un bidonville évacué à un nouveau campement établi, de pays aisés mais inquiets à des pays en guerre et détruits, mais aussi entre villes et pays plutôt bien lotis, n’est pas chose neuve. Il s’agit de la version contemporaine et internationalisée du problème pluriséculaire du vagabondage et de la mendicité.

Au Moyen-Age, en Europe, il s’agissait de savoir pour une paroisse, une petite communauté, si elle allait accueillir ou repousser des indigents qui n’y étaient pas établis. Le problème soulevé par l’accueil de pauvres venus d’ailleurs s’est avéré non pas un sujet de moyens et de finalités mais un problème de coopération. Un dilemme classique de l’action collective. Si la paroisse se fait accueillante, que vont faire les autres ? Toutes pourraient profiter de l’occasion pour se débarrasser de leurs pauvres. Les communautés n’avaient, en effet, que deux possibilités : accueillir les pauvres qui se présentaient à leurs portes ou les renvoyer. Si une communauté, pour des raisons religieuses ou politiques, décidait d’accueillir, elle n’avait aucun moyen de savoir si les autres collectivités allaient faire de même ou si, au contraire, elles n’allaient pas profiter de cette offre d’accueil pour se décharger de leurs propres pauvres et renvoyer tous les errants. L’équilibre et la coordination du système de secours aux indigents et/ou de coercition des vagabonds, organisé au niveau local, étaient recherchés au niveau régional. Mais rien ne pouvait contraindre une autorité locale à agir dans un sens ou un autre.

D’où la nécessité de faire émerger des autorités régionales en charge du traitement, surtout répressif, du vagabondage, en obligeant les communautés locales à la coopération. Les moyens de communication et de déplacement se développant, ces autorités régionales ont connu le même dilemme, à une échelle donc plus large. Il a fallu que s’affirment les Etats nation afin de tenter de réduire le jeu coopératif instable des régions. Avec le développement des villes et de leurs interdépendances, l’Etat, partout en Europe, est ainsi intervenu pour qu’un équilibre régional des secours s’ajoute aux systèmes charitables locaux devenus insuffisants. La première tentative d’un équilibre territorial plus large fut, en Angleterre, le système des « Poor Laws » et, en France, le « grand renfermement » du XVIIème siècle. Les « lois sur les indigents » constituent un ensemble de textes, dont les plus importants datent du XVIIème siècles, visant à contrôler et fixer les vagabonds et autres indigents dans les paroisses anglaises. Sur certains sites, certaines catégories de pauvres pouvaient se voir allouer une allocation de subsistance. La plupart du temps, il s’agissait de chercher à les faire travailler au sein de « workhouses », des hospices à très stricte discipline. En France, l’initiative de Louis XIV, rapportée de façon discutable par Michel Foucault sous ce nom de « grand renfermement », crée l’hôpital général, à Paris d’abord, dans les provinces ensuite. Des bâtiments, les hôpitaux généraux, étaient édifiés ou transformés pour y enfermer les pauvres afin de mettre fin au vagabondage. Au même moment naissait l’idée des ateliers de charité. Les pauvres n’étaient plus simplement enfermés pour être entretenus ou punis. Ils se voyaient proposer une tâche qui devait les convertir, les punir, les guérir ou les rééduquer. Le principe était d’employer les pauvres valides dans un système de secours autofinancé. Cette idée de créer une certaine autarcie de l’assistance donna l’illusion d’une issue au dilemme entre accueil et renvoi qui accablait le système de collectivités autonomes. Mais les ateliers, comme d’ailleurs les workhouses au Royaume-Uni, avaient peine à s’autofinancer et ils étaient critiqués par les entreprises voisines qui y voyaient une concurrence déloyale. Le pouvoir central joua alors un rôle décisif en soutenant les villes et en apportant financements et/ou commandes à des atelier ou à des hôpitaux. Par la suite les vagabonds et autres indigents sans résidence stable ont glissé du droit pénal au droit social. Les « poor laws » ont été abrogées et les hôpitaux généraux ont changé de destination. Mais l’intervention de l’Etat, ne visant plus seulement la lutte contre la criminalité mais aussi la lutte contre la pauvreté, a continué son affirmation. La participation de l’Etat dans la lutte contre le vagabondage et dans l’aide aux pauvres n’a ainsi cessé de croître. L’autonomie communale s’est effacée devant l’émergence d’un Etat central de plus en plus puissant pour gouverner les communautés de son territoire.

L’histoire de la prise en charge du vagabondage éclaire les phénomènes actuels. La leçon de cette rapide reprise, c’est que des communautés autonomes se révèlent incapables d’action collective pour gérer le vagabondage sans autorité centrale régulatrice. Les interventions de l’Etat ont pour objet, dans ce cadre, d’organiser la surveillance des déplacements et la coopération entre les villes. Mais ces interventions sont dépassées dans un cadre international plus ouvert.

Du ping-pong national au ping-pong global

Passée du local paroissial au national étatique, la gestion de la question des vagabonds, rebaptisés sans-abri, a muté avec l’ouverture et l’élargissement progressifs des frontières européennes. Désormais les sans-abri peuvent, plus ou moins aisément, aller d’un pays à l’autre, en fonction de préférences personnelles, du niveau d’offre collective d’un territoire, de l’accent mis sur la répression ou l’accueil par les municipalités.

Depuis quelques décennies, alors d’ailleurs que les délits de vagabondage et de mendicité ont quitté les différents codes pénaux européens, le problème du traitement du vagabondage s’est ainsi étendu à une échelle plus large. Du local, puis au régional et au national, le sujet s’aborde aujourd’hui pleinement à l’échelle globale. La crise paraît aujourd’hui intense, au regard des évènements de ces mois récents et de la fixation de l’intérêt sur les cas de Calais et de Dunkerque, mais le sujet était déjà présent en ces termes globaux, avec les Maliens (on parlait alors des « Maliens de Vincennes ») qui campaient au début des années 1990 dans Paris et sa périphérie. Si l’épisode a été un peu oublié, il faut simplement rappeler qu’aux files d’attente des distributions de repas, réapparues dans les rues françaises dans les années 1980, parler français était alors suffisant. Dans les années 1990, dans les suites de l’éclatement du bloc soviétique et de la crise yougoslave, il a fallu s’habituer à tenter de parler d’autres langues, celles des pays de l’Est. Depuis les années 2000, et avec accroissement du phénomène par les crises afghane, libyenne, syrienne, irakienne, érythréenne, s’est ajoutée la nécessité de parler des langues extra-européennes. Cette extension du périmètre de la problématique classique du vagabondage illustre aussi ce qu’est la mondialisation. Mais ce n’est pas la mondialisation des capitaux et des cadres supérieurs. C’est une mondialisation par le bas. Et les nations sont engagées dans un jeu de ping-pong entre Mayotte et les Comores, entre les Etats membres de l’Union européenne et ceux qui se trouvent de l’autre côté de la Méditerranée ou à l’Est de leurs frontières, entre la France et certains Etats-membres en ce qui concerne une partie des habitants des bidonvilles qui sont des ressortissants européens. Dans tous les cas, il y a ping-pong, avec des prestations sociales et/ou sécuritaires, pour repousser et renvoyer. Le jeu se déroule à partir du barème des prestations sociales comme à partir du droit de résidence. Du local on est ainsi pleinement passé au global, au moins, incontestablement, à l’européen. En témoignent d’ailleurs les propositions et hésitations de l’Union, en conflit parfois ouvert avec certains Etats membres, au sujet, en quelque sorte, du partage du fardeau.

Aujourd’hui, dans une Union européenne aux frontières globalement ouvertes, la nouvelle échelle de la gestion de la question des sans-abri et autres migrants sans ressource est communautaire. Ce sont maintenant, à certains égards, plus les villes et l’Union que les régions et les Etats qui peuvent valablement agir.

L’alternative, dans un espace Schengen encore ouvert est simple. Il faut fermer les frontières pour tenter de traiter nationalement le vagabondage. Ou bien, constatant en l’espèce l’épuisement et le dépassement de l’Etat nation, il faut totalement européaniser le traitement, sécuritaire et social, de la question. Tout le reste relève du concert de pipeau.

Abram de Swaan, Sous l’aile protectrice de l’Etat, PUF, 1995, (1ère éd. 1988).

Abram de Swaan, Social Policy beyond Borders. The social question in transnational perspective, Amsterdam University Press, 2002

Les uritrottoirs, ces quelques pissotières à vocation écologique installées cet été à Paris, ont occupé une bonne place au palmarès des farces estivales. La polémique enclenchée, les quolibets suscités et les équipements dégradés n’arrangent rien aux affaires d’une municipalité empêtrée dans les échecs des Vélib’ et Autolib’. Le caractère ridicule d’un équipement réservé à des messieurs pouvant se soulager en public ne semble même pas surprendre une mairie pourtant prompte à donner des leçons de genre. L’argument écologique a été avancé : il s’agit d’innovations permettant la récupération des urines et leur transformation en fertilisants. On ne le comprend pas bien. Car plutôt que de nouvelles pissotières spécifiques et symboliques, il faudrait plutôt organiser une récupération généralisée. La maire de Paris rejoindrait, dans l’histoire de l’humanité, l’empereur romain Vespasien. Celui-ci, dont le nom est passé à la postérité avec les vespasiennes, avait établi une taxe pour les personnes urinant dans des lieux publics dédiés, leur production étant recyclée pour les teinturiers.

Le sujet prête d’abord les goguenards à glousser. Il n’en reste pas moins extrêmement sérieux. Les toilettes publiques méritent un effort d’attention. Endroits particuliers, plus ou moins familiers, au cœur de la ville, des restaurants, des gares, des écoles ou des universités, tous ces WC, loin d’être tous aisément accessibles et gratuits, sont des toilettes publiques. Public et toilette sont d’ailleurs des mots, comme le diraient les Beatles, qui ne vont pas forcément bien ensemble. Utiliser les commodités publiques engage des comportements particulièrement privés. Il en va des plus stricts secrets personnels, comme de règles collectives de civilité et de propreté.

Les évolutions des WC, toilettes publiques, sanisettes, et autres latrines ne constituent en rien un problème annexe ou marginal. Au contraire –il s’agit d’un thème important de la vie quotidienne, différenciant clairement les hommes des femmes, les jeunes des vieux, les riches des pauvres, ceux qui ont un logement de ceux qui n’en disposent pas. Concrètement, il s’agit bien d’un problème crucial pour les corps humains dans les environnements urbains contemporains.

Or ces toilettes publiques manquent dans les grandes villes françaises. Certaines d’entre elles, dont Paris, investissent dans des solutions qui peuvent s’avérer coûteuses et qui ont toujours du mal à s’insérer dans le paysage urbain. Mais les besoins – si l’on peut se permettre l’expression – demeurent criants. Avec des populations à la fois plus mobiles, plus diverses et vieillissantes, chacun peut se sentir concerné et tout le monde a déjà pu faire des expériences, plus ou moins heureuses. Il en va de sans-abri condamnés à l’indignité, jusqu’aux touristes interloqués par la malpropreté française, en passant par n’importe qui surpris par la nécessité.

Jusqu’au début du 18ème siècle, nous disent les quelques historiens qui ont bien voulu se pencher sur le dossier, la présence et le côtoiement de l’ordure et des mictions auraient modérément rebuté les paysans des campagnes comme les habitants des villes. Puis les seuils de tolérance, notamment olfactifs, à l’égard de la proximité des selles et déchets se seraient progressivement abaissés. Avec le développement parallèle de l’urbanisation et de l’hygiénisme, les municipalités vont prendre des initiatives pour l’implantation d’installations spécifiques. Naissent alors les premiers mobiliers urbains dévolus aux besoins humains les plus basiques. Les ancêtres des sanisettes modernes, baptisés alors « cases d’aisance » ou « chalets de nécessité », sont réservés aux hommes. Ces équipements resteront longtemps exclusivement masculins. Ils ne se féminiseront qu’au début des années 1980 avec ce que les observateurs avisés ont appelé les sanisettes Decaux.

Entre les deux guerres, Paris comptait plusieurs centaines de vespasiennes. Celles-ci ont connu une forte érosion de leur fréquentation et de leur réputation, à mesure que les logements devenaient mieux équipés en sanitaires. Décriés, depuis l’origine, comme nids de maladies, lieux de trafics, sites de rencontres et de relations réprouvées, ces équipements ont sombré dans la réprobation, à mesure du déclin de leur usage collectif. La raréfaction des toilettes publiques est même devenue, à certains égards, une politique publique. Dans certaines villes, le rasage des toilettes publiques a été une technique explicite visant à repousser les indésirables.

La disparition des toilettes ou la tarification même minime de leur accès ont le même type d’effets. Ceux à qui on souhaitait en interdire l’accès ne s’y rendent plus, mais ils deviennent plus visibles encore en étant obligés de se soulager directement dans l’espace public, devant tout le monde. Par ailleurs tous les passants qui n’ont pas de monnaie ou qui ne trouvent pas de sanisettes sont conduits à des précautions et à des retenues désagréables, ou bien, en dernière extrémité, à devoir trouver des solutions, dans des endroits qui ne sont pas prévus pour cela… Le dilemme se pose de manière évidemment disproportionnée pour les personnes dépourvues d’espaces et de toilettes privés. Les SDF, sans domicile ni offices privatifs, sont en permanence confrontés aux contraintes de la nécessité.

À Paris, la question des toilettes publiques a fait l’objet de nombreuses discussions au Conseil de Paris, à la passation de contrats, de marchés, de conventions de délégation de service public. Elle fait couler un peu d’encre. Mais elle ne fait pas encore véritablement l’objet d’une politique ambitieuse, de développement, d’adaptation aux transformations d’une vie parisienne plus mobile.

Soulignons tout de même que Paris a délivré, en quelque sorte, son laisser pisser au milieu des années 2000 en rendant gratuit l’accès aux toilettes publiques gérées par ou pour la municipalité. Du côté répressif elle a engagé plus récemment un plan dit anti-pipi. Une brigade contre les incivilités, montée en 2018, verbalise afin de tenter d’éradiquer, à coup d’amendes à 68 euros, les « épanchements d’urine sauvages ». Mais le Parisien reste sale et l’offre insuffisante. La ville dispose tout de même de plus de 400 édicules, dont 150 ouverts 24 heures sur 24.

Dans bien des lieux publics (gares notamment) la tarification est cependant encore de rigueur. Recourir aux bars, restaurants, hôtels, requiert des moyens ou, à défaut, de l’aplomb afin d’apaiser les envies les plus naturelles. Une voie originale pour développer le nombre de toilettes ouvertes au public consisterait à soutenir, avec des subventions bien dirigées, les bistrots classiques comme les chaines internationales. Aujourd’hui, aucune obligation ne pèse sur eux et ils peuvent légitimement refuser l’accès aux non-clients. En leur déléguant une forme de service public des servitudes d’aisance, en contrepartie d’un financement incitatif, Paris innoverait vraiment. La ville Lumière pourrait faire coup-double : d’une part, humaniser les espaces publics urbains ; d’autre part, contribuer à la sauvegarde de ces institutions que sont les bars, bistrots et brasseries. Pratiquement, la chose n’est pas forcément aisée. La réticence des gestionnaires doit pouvoir se compenser à travers une subvention substantielle. Celle-ci devrait être assortie de garanties quant à la propreté, la sécurité et la gratuité des toilettes. Doux rêve ou doux délire ? Il existe déjà une prime pour les bureaux de tabac qui remplissent des missions de service public de proximité (délivrance de timbres postaux, timbres amendes colis, presse, commerce alimentaire, etc.). Cette prime, pondérée en fonction du chiffre d’affaire et de la taille des communes, pourrait tout à fait se revoir afin de s’adapter au sujet des toilettes publiques.

Certains établissements ont pris les devants. La chaîne Starbucks, après un scandale retentissant aux États-Unis, à Philadelphie, a pris la décision de laisser ses toilettes empruntées par toute personne, cliente ou non, qui le souhaiterait.

Bien entendu, une généralisation n’a rien d’évident. L’essentiel serait certainement d’ouvrir bien davantage de toilettes au public dans les lieux ouverts au public, principalement les espaces de transport. Les gares et stations de métro devraient proposer des toilettes accessibles à toutes les personnes qui les fréquentent. Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, a proposé en septembre de au moins doubler les toilettes dans le métro. Le verbe est volontaire, mais comme il y a très peu de toilettes aujourd’hui dans le métro, les doubler ne changerait pas grand-chose. Il faut un modèle économique permettant d’assurer la gratuité, la propreté et la sécurité (un modèle GPS donc) de sites ouverts à tous dans ces espaces de circulation où des commodités de base sont de plus en plus nécessaires.

Si Paris a la capacité d’agir volontairement du côté de l’offre, la ville pourrait également agir plus fermement sur la demande… La ville devrait ainsi faire également preuve de davantage de fermeté contre les incivilités et les souillures. D’abord, en doublant le montant du PV lorsque le contrevenant s’épanche à proximité ou parfois même sur une sanisette. Ensuite, en s’attaquant résolument aux divers campements qui, par endroits, transforment Paris en dépotoirs et urinoirs à ciel ouvert. Un équilibre d’offre de services originaux et de tolérance zéro ferait vivre une politique publique efficace au service de la salubrité, de la dignité et de l’attractivité.

L’épisode des uritrottoirs aura eu l’avantage de rappeler que, à Paris notamment, les toilettes sont capitales. Il reste simplement à comprendre pourquoi les uritrottoirs parisiens se sont avérés si urticants alors que dans leur ville d’origine, Nantes, ils semblent mieux acceptés. Ils soulèvent en tout cas partout les mêmes problématiques.

Le revenu minimum d’insertion (RMI) a fêté, ce 1er décembre, son trentième anniversaire. Il avait franchi ses vingt ans en devenant, le 1er décembre 2008, le revenu de solidarité active (RSA). Pour ses quinze ans, en décembre 2003, il avait été décentralisé et confié, en partie, aux départements. En trente ans, la prestation, plusieurs fois retouchée, a beaucoup déçu.

La désillusion, qui affecte certainement plus les gestionnaires que les allocataires, procède d’un constat très simple : l’allocation, régulièrement reformatée, n’a jamais réussi à atteindre son objectif d’éradication de l’extrême indigence. Renommée et reconfigurée, étendue ou restreinte selon les époques, elle a accompagné bien des évolutions de la société française.

L’histoire de la prestation trentenaire est ponctuée de controverses qui sont toujours d’actualité. Il en va de savoir qui doit la gérer : l’État, les caisses de sécurité sociale, les collectivités territoriales ? Mais ce sujet de gouvernance, qui intéresse aujourd’hui des départements financièrement exsangues, n’est, au fond, pas de première importance. Il en va, également, de questions d’emploi, avec la problématique éternelle des effets désincitatifs à l’emploi des prestations d’aide sociale. Il en va, encore, de thèmes aussi techniques que philosophiques comme celui de la ressource à affecter à un tel budget. Il en va, enfin, du montant de la prestation. Son pouvoir d’achat, dans sa formule basique, a relativement décroché par rapport au SMIC. Mais pour en avoir une appréciation exacte, il faudrait resituer son évolution dans celle, plus générale, du système de redistribution qui, sur trente ans, a beaucoup changé.

Il est en tout cas certain que le RMI/RSA a parfaitement changé la vie des plus pauvres, en tout cas de ceux qui peuvent prétendre à ce revenu. La création du RMI est une date majeure dans la lutte contre la pauvreté. Il y a, incontestablement, un avant et un après en ce qui concerne la situation objective, sur le plan monétaire, des moins favorisés.

Voté à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale, le projet avait fait l’objet d’un beau discours par le Premier ministre. Évoquant un « nouvel espoir », Michel Rocard soulignait une innovation de portée considérable, comparable à la généralisation de la sécurité sociale. À une période de préoccupations et d’innovations tous azimut autour de ce que l’on baptisait « nouvelle pauvreté », Coluche avait créé les Restos du Cœur et les gouvernements cherchaient à agir. Gauche et droite s’accordaient sur la nécessité d’expérimenter et d’investir contre la précarité. Ainsi la création du RMI a-t-elle reposé sur une très large approbation politique. La dispute a cependant très rapidement repris, dès 1988, quand il s’est agi de financement. En effet, alors que le précédent Premier ministre Jacques Chirac avait fait voter, en 1986, l’abrogation de l’impôt sur les grandes fortunes (IGF), les socialistes, revenus aux affaires, le rétablissent sous le nom d’ISF (impôt de solidarité sur la fortune). L’introduction du mot « solidarité » dans le nom n’est pas anodin. Car cet ISF a pour fonction alors, entre autres, de financer ce nouveau RMI. La prestation faisait bien l’objet d’un assentiment et même d’une sorte de belle harmonie politique. Mais la contribution qui la permettait ouvrait sur des luttes partisanes anciennes, appelées à s’approfondir ensuite, et à rebondir aujourd’hui alors que la liaison entre RMI et ISF (devenu impôt sur la fortune immobilière – IFI) est formellement coupée.

Le RMI, avec sa visée de respect de la dignité humaine et sa place d’étage de base de la protection sociale, compte assurément parmi les rares réformes d’envergure du modèle social. Dès son discours à la tribune de l’Assemblée, Michel Rocard déclarait vouloir faire attention à ne pas « créer des abonnés de l’assistance ». Aujourd’hui, la critique est féroce. Le RSA symboliserait les dérives de l’assistanat. C’est en tout cas ce que répète à l’envi Laurent Wauquiez. Celui qui fut, en 2005, dans une commission présidée par Martin Hirsch, l’un des artisans du RSA, incarne cette condamnation. Avec des arguments parfois pernicieux, d’autres parfaitement audibles.

Le grand fond de l’affaire est que le RMI/RSA n’a pas permis ce qu’il promettait : l’extinction de la grande pauvreté et de la mendicité. Il faut se souvenir que l’un des objectifs assignés, en 1988, à cette innovation consistait à « obvier à la mendicité ». Le législateur avec cette expression reprenait, dans les rapports préalables à la loi, une formule issue de la période révolutionnaire. Le RMI reposait également sur des expérimentations menées avec ATD Quart-Monde qui avaient permis aux bénéficiaires, selon le titre d’un rapport, « Un an sans retourner chiner », c’est-à-dire sans fouiller dans les poubelles. Il suffit de constater l’état des rues et les tensions sur les budgets des ménages plus précaires pour considérer que l’objectif révolutionnaire d’en finir avec la manche et les activités dégradantes n’a pas été atteint. Ce qui attriste forcément.

La trajectoire du RMI, sur ces trois décennies, se jalonne de moments d’exaltation et de révision. Alors que l’une des perspectives contemporaines, annoncée pour 2020, porte sur la création d’un « revenu universel d’activité », on oublie rapidement que le RMI avait été revu en ce sens au début des années 2000. Était ainsi né, au moment où on décentralisait le dispositif originel, le « revenu minimum d’activité » (RMA), aujourd’hui totalement oublié. Complétant le RMI, sans le remplacer, ce RMA a rapidement échoué. Extrêmement sophistiqué, ce RMA n’a concerné qu’un nombre très restreint d’allocataires. À peu près autant que le nombre total des parlementaires, qui se sont longuement écharpés à son sujet.

A chaque fois présentées comme des réformes majeures, les transformations du RMI bousculent des principes et des institutions. Si le RMI avait fait dans son principe consensus, il n’en a pas été de même pour le RMA et pour le RSA. Dans les deux cas des oppositions se sont exprimées de manière passionnée.

Toutes les argumentations techniques ou polémiques relèvent d’une même problématique, celle des liens entre activités et garantie de ressources. Dès sa conception ont été adjoints au RMI des dispositifs cherchant à inciter au mieux les allocataires à se replacer ou se placer pour la première fois sur le marché de l’emploi. De fait, le souci de lien avec l’activité, d’« activation » dit-on, a toujours été présent.

Ces prestations ont été élaborées avec un double souci : garantir un revenu minimum, inciter à la reprise d’activité. Or les deux objectifs entrent nécessairement en contradiction, sur le papier comme dans la réalité. D’où des projets alternatifs, à faisabilité discutable, comme le revenu universel (sans être « d’activité ») ou l’impôt négatif. L’ensemble alimente l’usine à gaz socio-fiscale et douche d’une redoutable complexité tous les enthousiasmes réformateurs.

Reste les principaux concernés. Au moment de souffler les trente bougies du RMI, les allocataires continuellement dans le dispositif depuis l’origine se comptent sur les doigts de deux ou trois mains (on en recense une quinzaine). Le stock trentenaire, si on peut dire, est très réduit. Mais le flux, sur la période, aura été considérable. Plus d’une personne sur dix vit actuellement ou a vécu un moment de sa vie dans un foyer dont l’un des membres touche ou touchait ce revenu minimum. Ce qui, en 1988, ne devait toucher, selon les prévisions de l’époque, que quelques centaines de milliers d’individus au maximum, aura concerné plus de 10 % de la population française. Ce qui s’élaborait pour une population marginale est devenu un sujet central. Bon anniversaire ?

Un article sur les réformes possibles de l’accompagnement social et la perspective du référent unique.

« Accompagnement social et référent unique », Revue de droit sanitaire et social, n° 6, 2018, pp. 987-997.

PRÉSENTATION DES TRAVAUX COLLECTIFS

FORMULE DE LA SÉANCE

L’exposé collectif fait vingt minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.

Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position et, plus précisément encore, à une proposition pour le suivi du phénomène à l’échelle européenne.

Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.

Les présentations seront suivies d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée.

Quelques références (pour préparer les travaux) :

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9ae7e081-fr/index.html?itemId=/content/component/9ae7e081-fr

http://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/18.as_fracturenumerique.pdf

PRÉSENTATION DES TRAVAUX COLLECTIFS

FORMULE DE LA SÉANCE

L’exposé collectif fait vingt minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.

Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position et, plus précisément encore, à une proposition pour le suivi du phénomène à l’échelle européenne.

Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.

Les présentations seront suivies d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée.

PRÉSENTATION DES TRAVAUX COLLECTIFS

FORMULE DE LA SÉANCE

L’exposé collectif fait vingt minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.

Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position et, plus précisément encore, à une proposition pour le suivi du phénomène à l’échelle européenne.

Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.

Les présentations seront suivies d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée

Allez…. Quelques pistes….

Vous pouvez trouver quelques informations et idées ici :

http://eclairs.fr/9-les-classes-moyennes-celebrees-ou-sacrifiees/

Tiens, et puis ça :

https://www.alternatives-economiques.fr/classe-moyenne-tres-vulnerable-europe/00012707, sur cette source : https://www.ilo.org/paris/actualites/WCMS_538237/lang–fr/index.htm,

Et, surtout, ça (même si ça date) :

https://www.credoc.fr/download/pdf/Rech/C282.pdf

Et encore cela : http://ses.ens-lyon.fr/articles/les-classes-sociales-en-europe-entretien-avec-cedric-hugree

Et ça : https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/blog/europes-shrinking-middle-class

Et encore – perspective intéressante (!) – ici : https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/03/22/is-there-a-middle-class-crisis-in-europe/ à voir aussi ici https://www.nytimes.com/2019/02/14/business/spain-europe-middle-class.html

Ceci, c’est pas mal : https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/24/7-key-findings-on-the-state-of-the-middle-class-in-western-europe/

Regardez les statistiques de l’OCDE….. Avec un rapport à voir absolument, même s’il sort la veille de l’exposé…. http://www.oecd.org/publications/under-pressure-the-squeezed-middle-class-689afed1-en.htm

PRÉSENTATION DES TRAVAUX COLLECTIFS

FORMULE DE LA SÉANCE

L’exposé collectif fait vingt minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.

Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position et, plus précisément encore, à une proposition pour le suivi du phénomène à l’échelle européenne.

Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.

Les présentations seront suivies d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée.

LISTES DES EXPOSÉS ET DISCUSSIONS

FORMULE DE LA SÉANCE

L’exposé fait dix minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.

Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position.

Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.

L’ensemble des exposés sera suivi d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée.

LISTES DES EXPOSÉS ET DISCUSSIONS

FORMULE DE LA SÉANCE

L’exposé fait dix minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.

Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position.

Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.

L’ensemble des exposés sera suivi d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée.

LISTES DES EXPOSÉS ET DISCUSSIONS

FORMULE DE LA SÉANCE

L’exposé fait dix minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.

Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position.

Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.

L’ensemble des exposés sera suivi d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée.

LISTES DES EXPOSÉS ET DISCUSSIONS

FORMULE DE LA SÉANCE

L’exposé fait dix minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.

Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position.

Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.

L’ensemble des exposés sera suivi d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée.

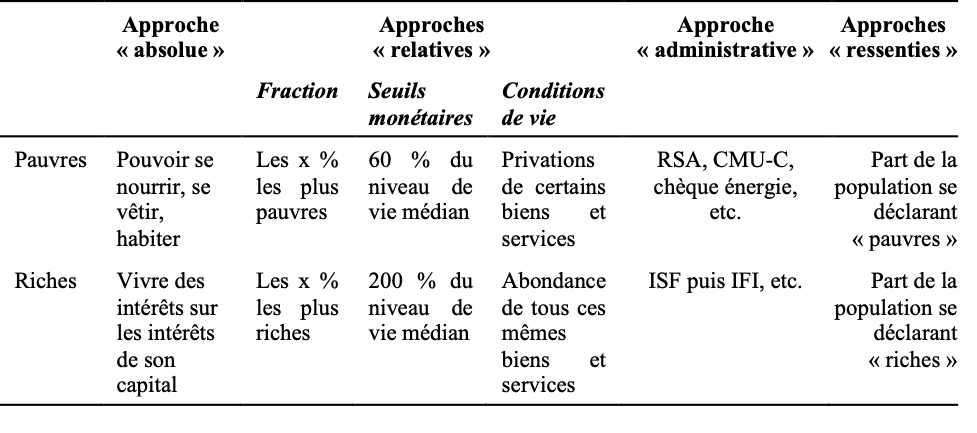

CONTENU

– Les diverses définitions et approches

– Les seuils et les opinions

– Les caractérisations en France et dans le monde

SUPPORT DE LA PRÉSENTATION EN COURS

DOCUMENTS ET SITES À VOIR

– Sur le site de l’observatoire des inégalités, voir la richesse selon les niveaux de vie https://www.inegalites.fr/A-quel-niveau-de-vie-est-on-riche et, plus généralement, la rubrique “hauts revenus”

https://www.inegalites.fr/Revenus-niveau-de-vie-patrimoine?id_mot=27&idrub=

– Une approche en gros tableau de bord : les nouveaux indicateurs de richesse publiés annuellement par le gouvernement. La livraison 2018.

– Pour approfondir, voir la base “world inequality database”

– Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution. 1901-1998, Paris, Grasset, 2001 (autre édition, 2014).

– Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2013 (édition poche, 2019).

– Thierry Pech, Le temps des riches. Anatomie d’une sécession, Paris, Seuil, 2011.

– Philippe Askenazy, Partager les richesses, Paris, Odile Jacob, 2019.

CONTENU

– Les diverses définitions et approches

– Les déterminations “ni ni”

– Les caractérisations en France, en Europe, dans le monde

SUPPORT DE LA PRÉSENTATION EN COURS

DOCUMENTS ET SITES À VOIR

– Une vidéo entretien sur la situation nationale et internationale des classes moyennes (Xerfi Canal, 10/2013)

– Pour approfondir, voir le cours plus complet sur “Les classes moyennes : célébrées ou sacrifiées ?”

CONTENU

– Les diverses définitions et approches

– Pauvreté monétaire et pauvreté en conditions de vie

– Pauvreté relative et pauvreté absolue

SUPPORT DE LA PRÉSENTATION EN COURS

DOCUMENTS ET SITES À VOIR

– Article de synthèse sur les mesures de la pauvreté (J. Damon, 2016)

– Pour approfondir, voir le cours plus complet sur “Les mesures de la pauvreté et les mesures contre la pauvreté”

– Une synthèse sur la pauvreté en France, dans “Sciences Humaines” (avril 2019)

CONTENU

– Premières approches de la pauvreté, de la richesse et des classes moyennes

– Quiz introductif

– Tableau essentiel

SUPPORT DE LA PRÉSENTATION EN COURS

DOCUMENTS ET SITES À VOIR

. Tout au long du cours, voir – principalement – l’excellent site de l’Observatoire des inégalités

. Voir, naturellement, le site de l’INSEE, notamment sur les revenus et le patrimoine des ménages.

. Voir, également, les sites de l’OCDE sur le Better life index, la comparaison interactive des situations, les données sur les inégalités de revenu

. Voir, encore, pour les comparaisons européennes, les données Eurostat, autour du socle européen des droits sociaux, sur les revenus et les conditions sociales, sur la stratégie Europe 2020.

POUR APPROFONDIR

Quelques ouvrages récents très notables, avec – en lien – une recension

Anthony Atkinson, Inequality. What can be done ?, Harvard University Press, 2015.

Angus Deaton, La grande évasion. Santé, richesse et origine des inégalités, PUF, 2016.

Branko Milanovic, Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization, Harvard University Press, 2016.

Martin Ravallion, The Economics of Poverty. History, Measurement, and Policy, Cornell University Press, 2016.

Hans Rosling, Factfulness, Sceptre, 2018.

TABLEAU QUI ACCOMPAGNERA TOUT LE COURS

Tim Harford raconte des histoires. Et il les raconte extrêmement bien. Son panorama personnel des inventions qui façonne notre économie et notre vie quotidienne constitue une grande leçon de vulgarisation de l’histoire et de la science économiques.

Harford, chroniqueur au « Financial Times » et habitué des best-sellers, a tenu en 2016 et 2017 une chronique hebdomadaire à la BBC. De ces cinquante épisodes pour traiter des fondements des économies contemporaines, il ressort un ouvrage captivant, opportunément traduit rapidement. On retrouve quelques classiques du genre, avec les étagères Billy, le radar, la pénicilline, le conteneur maritime (« principal facilitateur de la mondialisation »), l’algorithme de Google, ou le iPhone. On découvre des sagas plus originales, comme celles du fil de fer barbelé ou du code-barres. Bien plus qu’aux origines et traits de ces innovations, l’auteur s’intéresse à leurs effets. Il s’agit d’inventions qui lui semblent particulièrement importantes, en ce qu’elles ont transformé le monde. Certaines continuent à le faire ; d’autres ont moins d’importance (qu’il s’agisse du papier, remplacé par du numérique, ou du grand magasin au sujet duquel l’auteur anglais ne cite pas le Bon Marché). Quelques-unes sont, bien entendu, des incontournables. Il en va de la sorte de l’invention de l’écriture et, en même temps, de la comptabilité à Uruk.

50 essais réussis

Débutant par la charrue, dont il ne dit pas s’il faut la mettre avant les bœufs mais qu’il place avant son introduction, et terminant par l’ampoule électrique, que l’humanité vénère insuffisamment, Harford ne se veut ni chronologique, ni hiérarchique, ni exhaustif. Le plan adopté est analytique. Les essais sont présentés en sept rubriques. L’auteur, écrivant que les Luddites ne s’inquiétaient pas de l’appauvrissement de l’Angleterre mais du leur, rappelle qu’il y a toujours des gagnants et des perdants (première rubrique). Il montre combien les découvertes mises en avant, comme le lait en poudre pour les bébés ou la pilule contraceptive, ont réinventé nos vies. À ce titre, il tranche. C’est plus le plateau-télé que la machine à laver qui a changé la vie des femmes, tout en contribuant à l’obésité. Certaines nouveautés sont d’entières révolutions. Harford en rend compte avec un bel art de la formule. C’est le cas de la sécurité de l’ascenseur (qui déplacerait chaque jour l’équivalent de la population mondiale) ou de la chaine du froid (qui permet aux bananes de durer plus longtemps, sans effet cependant sur les Républiques bananières). Quelques idées contées sont précisément des « idées sur les idées » : la société à responsabilité limitée (qui serait née le 31 décembre 1600), la propriété intellectuelle (pour laquelle se battait Charles Dickens). Dans l’une de ses rubriques, celle de « la main visible », le chroniqueur range ce qui a été rendu possible par une conjonction d’intérêts privés et de présence publique. On trouve là les paradis fiscaux, le cadastre (avec mise en valeur des travaux de Hernando de Soto), ou bien la monnaie mobile qui, avec le fameux M-Pesa d’abord au Kenya, révolutionne les échanges et limite la corruption.

De l’anecdote, forcément savoureuse et bien mise en valeur, le narrateur de talent sait tirer des enseignements généraux. Appuyé sur une grande consommation de littérature économique, le propos fait dans la synthèse attachante, autant sur l’importance de la normalisation internationale (de type ISO), que sur celle de la réfrigération ou de la climatisation. Le ton, agréablement léger, permet de faire passer et d’illustrer ce qui est parfois compliqué. Il en va ainsi de l’importance du compilateur en informatique, ou des coûts de conversion et des tarifs binômes, expliqués ici par le rasoir et sa lame jetables.

S’il souligne ingéniosité, habileté et sagacité chez des personnalités extraordinaires (Elisha Otis, père des freins d’ascenseur, James McKinsey, père du conseil en management), Harford ne tombe pas dans le piège actuel de la célébration tous azimuts de l’innovation. Il appelle d’ailleurs à la sagesse et à la simplicité. Ce que devraient méditer les techno-prophètes béats du monde des start-up, qui pontifient sur les vertus prétendument « disruptives » (un qualificatif absent du texte) de leurs logiciels. Voici donc un volume où tout vaut le coup. De l’inviolabilité des messages électroniques à l’ajustement des horloges pour et par le chemin de fer, en passant par le point crucial des chasses d’eau et réseaux d’assainissement. Dire de cet ouvrage qu’il en vaut une cinquantaine serait exagéré. Mais pas forcément tant que ça.

Tim Harford, L’économie mondiale en 50 inventions, PUF, 2018, 369 pages, 22 euros.

Julien Damon

Professeur associé à Sciences Po

Conseiller scientifique de l’Ecole nationale supérieur de Sécurité sociale (En3s)

Experts et responsables politiques ont copieusement critiqué, à l’automne, un Emmanuel Macron « président des riches ». Robin des Bois à l’envers, le président inspecteur des finances détrousserait les pauvres pour financer les favorisés. Le trait fait certainement mouche. Exagéré, il risque de masquer une volonté de secouer les branches de l’édifice social. On peut penser ce que l’on veut de la nouvelle présidence, se bagarrer à grands coups de chiffres, il y a tout de même une nette volonté de changer.

Cette volonté s’exprime clairement en matière de pauvreté. Les annonces à ce sujet ont suscité moins de commentaires, acerbes ou conquis, que les débats sans fin sur l’ISF. Pourtant les orientations mises en avant, avec la nomination d’un délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, ont tout d’une stratégie rénovée. En se centrant sur la pauvreté des enfants, l’action publique se donne une juste cible. Quatre dimensions incarnent ce possible nouvel agenda. Tout d’abord, le gouvernement se refuse à annoncer un énième plan Marshall ou une xième grande loi contre les exclusions. C’est heureux. Plutôt que d’imaginer de nouveaux dispositifs venant s’ajouter à l’entrelacs déjà présent, il s’agit de concentrer les moyens sur un objectif : réduire la pauvreté infantile. Ensuite, toujours dans la méthode, les pouvoirs publics ouvrent une concertation avec les associations. Là aussi, ni nouveau Grenelle ni plan Schmilblick à effet d’annonces. D’abord de la discussion, et ensuite certainement de la négociation pour réformer le secteur de la lutte contre la pauvreté. Troisième dimension, cruciale, la visée. Emmanuel Macron a raison de mettre en avant la pauvreté des enfants. Ce ne sont pas uniquement les petits mendiants dans les rues, souvent ignorés par des pouvoirs publics dépassés. Ce sont tous les mineurs vivant dans des familles pauvres. Alors que le taux de pauvreté, en moyenne, est de 14 % en France, il est de 20 % pour les enfants. Un enfant sur cinq est compté comme pauvre ! Ce triste score ne se résorbe pas d’un coup de baguette magique. C’est la quatrième dimension : pas de gadget, mais des inflexions structurantes. Grâce à son système de retraites, la France a presque éradiqué la pauvreté des personnes âgées. Il demeure des situations intolérables, avec, par exemple, un demi million de retraités au minimum vieillesse. Mais le sujet de la pauvreté s’est transformé, basculant vers les plus jeunes. Aussi, c’est bien par des réformes des prestations sociales et familiales que tout se joue. Les décisions récentes (ponction autoritaire des allocations logement) ou envisagées (mise sous condition de ressources des allocations familiales) ne sont pas forcément les meilleures. D’autres idées matérialisent la priorité aux enfants pauvres. Le gouvernement aspire à investir dans les crèches. Il n’est pas le seul à y avoir pensé. Il faut le faire massivement en reconfigurant la politique familiale. Celle-ci doit s’adapter aux familles et problématiques contemporaines qui relèvent davantage d’un souci de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle que d’une préoccupation nataliste. Le gouvernement veut également aller dans le sens d’un « versement social unique ». Il faut, en effet, prendre à bras le corps la complexité d’un système auquel plus personne ne comprend grand-chose. Réduire la pauvreté, c’est aussi réduire la complexité de la lutte contre la pauvreté.

Tony Blair, il y a exactement vingt ans, avait fixé un cap : éradiquer la pauvreté des enfants sur le temps d’une génération. Le Premier ministre britannique n’a pas réalisé son dessein. La Présidence française sait ce que sont les difficultés d’un volontarisme résumé à un slogan comme « zéro enfant pauvre ». Il s’agit pourtant d’un bon objectif. Avec de tels énoncés, l’action publique s’oblige. Assigner une ambition élevée, peut-être inatteignable, c’est se donner la possibilité de s’en approcher le plus possible, par les instruments adaptés et les réformes nécessaires.

FICHE DE LECTURE CRITIQUE

Les étudiants se voient chacun attribuer un ouvrage.

Ils doivent en produire la recension, en mettant en avant une synthèse du propos et une critique personnelle. Il s’agit de pouvoir mettre en perspective le cours à partir d’une analyse particulière.

Il est donc attendu trois choses, dans un plan en deux parties (!) :

– synthèse du contenu et du propos ;

– mise en perspective par rapport au cours, à l’actualité, à des sujets plus généraux ;

– une vision critique.

Les étudiants doivent traiter l’ouvrage en 10 000 signes (espaces compris, avec une tolérance de 15 %), avec un plan annoncé et suivi.

La recension peut être accompagnée d’annexes (graphiques, tableaux, extraits).

Ils doivent adresser le fichier Word (insistons : c’est un fichier Word et pas autre chose) au plus tard le 26 octobre à minuit.

Les remarques et corrections seront faites directement sur les fichiers, renvoyés aux élèves.

| ABDERMA, Ali | Hervé Le Bras, Se sentir mal dans une France qui va bien |

| ABI-KHALIL, Thelma L. | Rob Reich, Just Giving. Why Philanthropy Is Failing Democracy and How It Can Do Better |

| AISSO, Carpus M. | Guy Standing, le précariat |

| AMARI, Dorah | Kate Pickett , Richard Wilkinson, Pour vivre heureux, vivons égaux ! |

| ANDA NTOU’OU, Astrid Aubin | Darren Mcgarvey, Fauchés : Vivre et mourir pauvre |

| ANDREOTTI, Chiara | David Robichaud, Patrick Turmel, La juste part |

| APATOUT, Chloé J. | Anthony Atkison, Measuring Poverty Around the World |

| ARUTYUNYAN, Lévon | Payal Arora, The Next Billion Users. Digital Life Beyond the West |

| ATHLAN, Camille A. | James k. Galbraith, Inégalité – Ce que chacun doit savoir |

| AULANIER, Laure A. | Alberto Alesina, Ed. Glaeser, Combattre la pauvreté aux Etats-Unis et en Europe |

| AYOUB, Sarah | Danielle Zwarthoed, Comprendre la pauvreté. John Rawls, Amartya Sen |

| BACONNET, Capucine | Branko Minlanovic, Inégalités mondiales |

| BAGNOL, Martin | Angus Deaton, La grande évasion : Santé, richesse et origine des inégalités |

| BALAIRE, Yasmine | Jacques Lévy, Jean-Nicolas Fauchille, Ana Póvoas, Théorie de la justice spatiale. |

| BALEH, Massinissa M. | Armelle Choplin et Olivier Pliez, La mondialisation des pauvres |

| BALLAYDIER, Laetitia M. | Jean-Michel Severino et Olivier Ray, Le temps de l’Afrique |

| BALOUZEH, Said | John-Kenneth Galbraith, L’art d’ignorer les pauvres : Suivi de Economistes en guerre contre les chômeurs et Du bon usage du cannibalisme |

| BARBIER, Timothée | Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, Richesse des nations et bien-être des individus : performances économiques et progrès social |

| BARTH, Antoine | Christophe Guilluy, Fractures françaises |

| BAUDUIN, Noé N. | Acemoglu et Robinson, Prospérité, puissance et pauvreté |

| BEAUDICHON, Léo | Michel Bolasell, André Bonet, Les insurgés de la pauvreté |

| BELKESSA, Maxime C. | Jacques Carré, la prison des pauvres |

| BENDA, Sarah J. | Elisa Chelle, Gouverner les pauvres |

| BENNADJEMA, Elouène F. | Catherine Herszberg, Mais pourquoi sont-ils pauvres ? |

| BENRAHOU, Hanifa | Père Pedro – Pierre Lunel, Insurgez-vous ! |

| BERRE, Jade M. | Matthew Desmond, Evicted. Poverty and Profit in the American City |

| BERTOT, Nathan R. | Etienne Helmer, Richesse et pauvreté chez les philosophes de l’antiquité |

| BEUCLER, Tristan P. | Patrick Cingolani, La précarité |

| BOKA, Marcio | Serge Paugam, Le salarié de la précarité |

| BONNEFOUS, Tara | Pierre Lunel, Père Pedro, prophète des bidonvilles |

| BONO, Hugo A. | Marie-Claude Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles |

| BOOS, Pauline | Serge Paugam, L’intégration inégale |

| BOSCHE, Maylis | Pierre-Yves Cusset, Le lien social |

| BOUÉRY, Lina | Rutger Bregman, Utopies réalistes |

| BOULAKCHOUR, Amel | Zygmunt Bauman, Le coût humain de la mondialisation, |

| BOULINEAU, Antonin | Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir, Scarcity. Why Having too Little Means so Much |

| BOURGNEUF, Mathilde | Georges Gilder, Wealth and Poverty |

| BOURILLET, Léo | Charles Murray, Losing Ground |

| BRAMI, Natacha | Henry George, Progrès et pauvreté |

| BRETON, Diane | Bruno Parmentier, Faim Zéro. En finir avec la faim dans le monde |

| BUENTELLO, Alejandra | Denis Clerc, Michel Dollé, Réduire la pauvreté. Un défi à notre portée |

| CAFFREY, Louise | Jean-Claude Bolay, Jerome Chenal, Learning from the Slums for the Development of Emerging Cities |

| CAMARA, Coumba | John Scotson, Norbert Elias, Les logiques de l’exclusion. Enquête sociologique au cœur des problèmes d’une communauté |

| CANTAT, Julien | Philippe Sassier, Du bon usage des pauvres. Histoire d’un thème politique, XVIème-XXème siècles |

| CARDIN, Alan | John Maynard Keynes, La Pauvreté dans l’abondance |

| CARTON, Pierre A. | Peter Singer, The Life You Can Save : How to Play Your Part in Ending World Poverty |

| CASSAGNAUD, Cyril | Majid Rahnema, Quand la misère chasse la pauvreté |

| CASTIEL, Benjamin | Peter Edelman, Not a Crime to Be Poor: The Criminalization of Poverty in America |

| CHAFI, Kenza | Majid Rahnema, La Puissance des pauvres |

| CHETCUTI, Louise | Stephen Smith, La ruée vers l’Europe: La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent |

| CHOUCROUN, Johan | Laurent Davezies, La crise qui vient. La nouvelle fracture territoriale |

| CIOBANU, Eness Andrei A. | Michel Forsé, Olivier Galland, Caroline Guibet Lafaye, Maxime Parodi, L’égalité. Une passion française |

| COHEN, Shana | Christophe Guilluy, La France périphérique |

| CONRATH, Elise | Fabian Frenzel, Slumming It: The Tourist Valorization of Urban Poverty |

| CORMIER, Victor G. | Laurence Chandy, Hiroshi Kato, Homi Kharas, The Last Mile in Ending Extreme Poverty |

| COULET, Marie C. | Thomas Sowell, Wealth, Poverty and Politics: An International Perspective |

| COURTOIS, Caurentin | Kathryn J. Edin, H. Luke Shaefer , $2.00 a Day: Living on Almost Nothing in America |

| COUTARD, Fleur | Katherine Boo, Annawadi. Vie, mort et espoir dans un bidonville de Mumbai |

| DE GARNIER DES GARETS, Arthur | Hernando de Soto, Le mystère du capital |

| DE LA CODRE, Xavier | Branko Milanovic, The Haves and the Have-Nots, |

| DE LA PRESLE, Alban | Daryl Collins et Jonathan Morduch, Portfolios of the Poor – How the World`s Poor Live on $2 a day |

| DE LA RUELLE, Maëlys A. | Collectif, Richesse et pauvreté chez les philosophes de l’antiquité (éditeur : Vrin) |

| DE MALEFETTE, Sophie M. | Matthieu Villemot , Regarder l’homme transpercé : Quelques grandes pauvretés urbaines |

| DE MARCELIER DE GAUJAC, Marie | Philippe Askenazy , Tous rentiers ! Pour une autre répartition des richesses |

| DEBUT, Manon C. | Serge Paugam, Vivre ensemble dans un monde incertain |

| DEER, Conrad G. | Elizabeth Hinton, From the War on Poverty to the War on Crime: The Making of Mass Incarceration in America |

| DESACHY, Antoine | Alain Supiot, L’esprit de Philadelphie : La justice sociale face au marché total |

| DESCAMPS, Eloi | Edward Conard, The Upside of Inequality: How Good Intentions Undermine the Middle Class |

| DÉSIGAUD, Grégoire | Forrest Stuart, Down, Out, and Under Arrest: Policing and Everyday Life in Skid Row |

| DIMBOUR, Samuel P. | William-T Vollmann, Pourquoi êtes-vous pauvres ? |

| DOLCEROCCA, Arthur | Pierre Rosanvallon, La société des égaux |

| DOUIGHI, Yassine | Axelle Bordiez-Dolino, Combattre la pauvreté |

| DUBOT, Amaury C. | Loïc Wacquant, Punir les pauvres : Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale |

| DUCRET, Zélie C. | Giovanna Procacci, Gouverner la misère, la question sociale en France, 1789-1848 |

| DUHAU, Mathilde C. | Lionel Stoléru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches |

| DULUC, Albane | René Lenoir, Les exclus |

| DUPONT, Diane | Martin Hirsch, Cela devient cher d’être pauvre |

| DUPONT, Romain | Dominique Schnapper, La démocratie providentielle |

| DZOSSOU, Natacha | Alexis de Tocqueville, Sur le paupérisme |

| EL HAJOUI, Adil | Rosa Luxemburg, Dans l’asile de nuit |

| EL OUAZANI, Mariam | Esther Duflo, Lutter contre la pauvreté : Tome 2, La politique de l’autonomie |

| FABRE, Antoine | Amartya Sen, L’idée de justice |

| FABRIS-DAVET, Raphaël | Joseph Stiglitz, Le prix de l’inégalité |

| FALCO, Léa A. | Louis Napoléon Bonaparte, Extinction du paupérisme |

| FLOCH, Sandra | Georg Simmel, Les pauvres |

| FOFANA, Dialiha | François Dubet, Les places et les chances |

| FOREAU, Mathys T. | François Dubet, Le temps des passions tristes |

| FOUILLEN, Morgane | François Bourguignon, La mondialisation de l’inégalité |

| GAGNY, Augustin | Camille Peugny, Le destin au berceau : Inégalités et reproduction sociale |

| GARYGA, Charlotte | Richard Hoggart, La Culture du Pauvre : Etude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre |

| GICQUEAU, Orianne | Bossuet, De l’éminente dignité des pauvres – avec présentation de Alain Supiot |

| GODDARD, Alexandre | Martin Heidegger, La pauvreté |

| GOUY, Clémence | Tancrède Voituriez, L’Invention de la pauvreté |

| GOUZE, Ambroise P. | Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo, Repenser la pauvreté |

| GROCCIA, Louise M. | Bruno Tardieu, Quand un peuple parle |

| GUEDJ, Nikita | Michèle Grenot, Le souci des plus pauvres |

| GUERINI, Enzo | Jeffrey Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time |

| HADDOUF, Juliette S. | Paul Collier. The Bottom Billion. Why the Poorest Countries Are Failing and What Can be Done About it |

| HAMDIDOUCHE, Mélissa | Rafael Soares Gonçalves, Les favelas de Rio de Janeiro. Histoire et droit, 19ème et 20ème siècles |

| HARDY, Pierre | Janice Perlman, Favela: Four Decades of Living on the Edge of Rio de Janeiro |

| HAZARD, Juliette | Licia Valladares, La favela d’un siècle à l’autre |

| HERBIN, Kathleen | Hervé Le Bras, Se sentir mal dans une France qui va bien |

| HERZOG, Nina | Rob Reich, Just Giving. Why Philanthropy Is Failing Democracy and How It Can Do Better |

| HOUZE DE L’AULNOIT, Alexis | Guy Standing, le précariat |

| HUCHET, Eva H. | Kate Pickett , Richard Wilkinson, Pour vivre heureux, vivons égaux ! |

| HUGUENY, Gaëtan P. | Darren Mcgarvey, Fauchés : Vivre et mourir pauvre |

| IHADJADENE, Mélissa O. | David Robichaud, Patrick Turmel, La juste part |

| IRAND, Thibaut | Anthony Atkison, Measuring Poverty Around the World |

| JACQUEAU, Marie | Payal Arora, The Next Billion Users. Digital Life Beyond the West |

| JAEGY, Caroline | James k. Galbraith, Inégalité – Ce que chacun doit savoir |

| JAUFFRET, Hortense | Alberto Alesina, Ed. Glaeser, Combattre la pauvreté aux Etats-Unis et en Europe |

| JOHNSTONE, Alexander | Danielle Zwarthoed, Comprendre la pauvreté. John Rawls, Amartya Sen |

| JORON, Raphaël A. | Branko Minlanovic, Inégalités mondiales |

| KANAGASABAI, Jonathan A. | Angus Deaton, La grande évasion : Santé, richesse et origine des inégalités |

| KARAM, Jana | Jacques Lévy, Jean-Nicolas Fauchille, Ana Póvoas, Théorie de la justice spatiale. |

| KATJAWAN, Amélie F. | Armelle Choplin et Olivier Pliez, La mondialisation des pauvres |

| KAUFMANN, Naïs | Jean-Michel Severino et Olivier Ray, Le temps de l’Afrique |

| KEMALOGLU, M-Salih | John-Kenneth Galbraith, L’art d’ignorer les pauvres : Suivi de Economistes en guerre contre les chômeurs et Du bon usage du cannibalisme |

| KERSTING, Lenz | Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, Richesse des nations et bien-être des individus : performances économiques et progrès social |

| KOUBAITI, Anas | Christophe Guilluy, Fractures françaises |

| KREIENBÜHL, Diane | Acemoglu et Robinson, Prospérité, puissance et pauvreté |

| LAMBERT, Paola J. | Michel Bolasell, André Bonet, Les insurgés de la pauvreté |

| LATOUR, Alice | Jacques Carré, la prison des pauvres |

| LAURENT, Chloé | Elisa Chelle, Gouverner les pauvres |

| LE GUEVEL, Loeiz | Catherine Herszberg, Mais pourquoi sont-ils pauvres ? |

| LE MEILLOUR, Yann | Père Pedro – Pierre Lunel, Insurgez-vous ! |

| LEBLANC, Rémi | Matthew Desmond, Evicted. Poverty and Profit in the American City |

| LECOINTRE, Maëlle | Etienne Helmer, Richesse et pauvreté chez les philosophes de l’antiquité |

| LEFEBURE, Louis | Patrick Cingolani, La précarité |

| LEFLOCH, Corentin | Serge Paugam, Le salarié de la précarité |

| LEGENT, Marion | Pierre Lunel, Père Pedro, prophète des bidonvilles |

| LENFANT, Alexandre | Marie-Claude Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles |

| LEPOURAS, Pavlos I. | Serge Paugam, L’intégration inégale |

| LEROY, Mélissa | Pierre-Yves Cusset, Le lien social |

| LETOURNEUR, Morgan A. | Rutger Bregman, Utopies réalistes |

| LIDSKY, Claire F. | Zygmunt Bauman, Le coût humain de la mondialisation, |

| LIN, Victoria | Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir, Scarcity. Why Having too Little Means so Much |

| MAITRA, Amrita | Georges Gilder, Wealth and Poverty |

| MALDONADO, Clément | Charles Murray, Losing Ground |

| MALHAS, Hanane | Henry George, Progrès et pauvreté |

| MAMODJIE OMARJIE, Bilkiss | Bruno Parmentier, Faim Zéro. En finir avec la faim dans le monde |

| MARBACHER, Augustin | Denis Clerc, Michel Dollé, Réduire la pauvreté. Un défi à notre portée |

| MAS, Fanny | Jean-Claude Bolay, Jerome Chenal, Learning from the Slums for the Development of Emerging Cities |

| MAYER, Pauline | John Scotson, Norbert Elias, Les logiques de l’exclusion. Enquête sociologique au cœur des problèmes d’une communauté |

| MAZURIER, Margaux M. | Philippe Sassier, Du bon usage des pauvres. Histoire d’un thème politique, XVIème-XXème siècles |

| MEFFRE, Carole | John Maynard Keynes, La Pauvreté dans l’abondance |

| MEMICHE, Rania | Peter Singer, The Life You Can Save : How to Play Your Part in Ending World Poverty |

| MENDES TAVARES, Veronica | Majid Rahnema, Quand la misère chasse la pauvreté |

| MEZZINI, Eva | Peter Edelman, Not a Crime to Be Poor: The Criminalization of Poverty in America |

| MINAULT, Marie | Majid Rahnema, La Puissance des pauvres |

| MIRI, Rahma | Stephen Smith, La ruée vers l’Europe: La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent |

| MONTEIL, Bertille | Laurent Davezies, La crise qui vient. La nouvelle fracture territoriale |

| MOURRE, Blanche | Michel Forsé, Olivier Galland, Caroline Guibet Lafaye, Maxime Parodi, L’égalité. Une passion française |

| MOUSSA, Soibaha | Christophe Guilluy, La France périphérique |

| MULLER, Charlotte | Fabian Frenzel, Slumming It: The Tourist Valorization of Urban Poverty |

| NARAÏNIN, Arnaud F. | Laurence Chandy, Hiroshi Kato, Homi Kharas, The Last Mile in Ending Extreme Poverty |

| NASS, Claire-Line S. | Thomas Sowell, Wealth, Poverty and Politics: An International Perspective |

| NASTORG, Marie | Kathryn J. Edin, H. Luke Shaefer , $2.00 a Day: Living on Almost Nothing in America |

| NDOM, Aïssatou | Katherine Boo, Annawadi. Vie, mort et espoir dans un bidonville de Mumbai |

| NOMBRET, Johanna | Hernando de Soto, Le mystère du capital |

| NOR, Farah-Inès | Branko Milanovic, The Haves and the Have-Nots, |

| NUTTENS, Mathilde | Daryl Collins et Jonathan Morduch, Portfolios of the Poor – How the World`s Poor Live on $2 a day |

| OLPHE-GALLIARD, Marc | Collectif, Richesse et pauvreté chez les philosophes de l’antiquité (éditeur : Vrin) |

| OUHADDOU, Souad | Matthieu Villemot , Regarder l’homme transpercé : Quelques grandes pauvretés urbaines |

| PAGORIWAN, Lewis A. | Philippe Askenazy , Tous rentiers ! Pour une autre répartition des richesses |

| PAIRON, Marie-Laure P. | Serge Paugam, Vivre ensemble dans un monde incertain |

| PAPANTONAKI, Charis | Elizabeth Hinton, From the War on Poverty to the War on Crime: The Making of Mass Incarceration in America |

| PATHAULT, Victoria | Alain Supiot, L’esprit de Philadelphie : La justice sociale face au marché total |

| PELLIZZARI, Lisa | Edward Conard, The Upside of Inequality: How Good Intentions Undermine the Middle Class |

| PETITFAUX, Léandre | Forrest Stuart, Down, Out, and Under Arrest: Policing and Everyday Life in Skid Row |

| PINTON, Caroline R. | William-T Vollmann, Pourquoi êtes-vous pauvres ? |

| PITSCHI, Louna | Pierre Rosanvallon, La société des égaux |

| PORTAIS, Chloé | Axelle Bordiez-Dolino, Combattre la pauvreté |

| PRESILLA, Anthony C. | Loïc Wacquant, Punir les pauvres : Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale |

| PRUDHOMME, Thibaud G. | Giovanna Procacci, Gouverner la misère, la question sociale en France, 1789-1848 |

| RABARY, Sitraka N. | Lionel Stoléru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches |

| RAHMOUNI, Inès I. | René Lenoir, Les exclus |

| RALAMBOARISON, Iavintsoa J. | Martin Hirsch, Cela devient cher d’être pauvre |

| RAVEY–NEVEU, Camille C. | Dominique Schnapper, La démocratie providentielle |

| RENOUX SAN MILLAN, Maëlys A. | Alexis de Tocqueville, Sur le paupérisme |

| ROMANSKI, Stanislas D. | Esther Duflo, Lutter contre la pauvreté : Tome 1, Le développement humain |

| RONCIÈRE, Adèle S. | Rosa Luxemburg, Dans l’asile de nuit |

| ROULLIER, Emmanuel | Amartya Sen, L’idée de justice |

| ROUSSEAU, Guillaume | Joseph Stiglitz, Le prix de l’inégalité |

| RUIZ, Leandra M. | Louis Napoléon Bonaparte, Extinction du paupérisme |

| SADOUKI, Lëyna | François Dubet, La préférence pour l’inégalité |

| SAKHO, Kadiatou | Georg Simmel, Les pauvres |

| SAM MING, Tanya D. | François Dubet, Le temps des passions tristes |

| SANCHEZ RUIZ, Jose Zeferino Z. | François Bourguignon, La mondialisation de l’inégalité |

| SANZ, Léa M. | Camille Peugny, Le destin au berceau : Inégalités et reproduction sociale |

| SCHULZ, Alexandre | Richard Hoggart, La Culture du Pauvre : Etude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre |

| SEVESTRE, Juliette L. | Bossuet, De l’éminente dignité des pauvres – avec présentation de Alain Supiot |

| SIEBER, Alex | Martin Heidegger, La pauvreté |

| SILVEIRA, Gustavo C. | Tancrède Voituriez, L’Invention de la pauvreté |

| SIMON, Léa | Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo, Repenser la pauvreté |

| SISAID, Saadia | Bruno Tardieu, Quand un peuple parle |

| SMIDT-NIELSEN, Chloe | Michèle Grenot, Le souci des plus pauvres |

| SOBREVILLA, Léa | Jeffrey Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time |

| STEPONAVICIUTE, Paule | Paul Collier. The Bottom Billion. Why the Poorest Countries Are Failing and What Can be Done About it |

| STERN, Marion | Rafael Soares Gonçalves, Les favelas de Rio de Janeiro. Histoire et droit, 19ème et 20ème siècles |

| TAÏEB, Joachim | Janice Perlman, Favela: Four Decades of Living on the Edge of Rio de Janeiro |

| TARONI, François | Licia Valladares, La favela d’un siècle à l’autre |

| THOMAS, Antoine | Hervé Le Bras, Se sentir mal dans une France qui va bien |

| TOFFANI, Clara | Rob Reich, Just Giving. Why Philanthropy Is Failing Democracy and How It Can Do Better |

| TOLLEC, Anne-Laure | Guy Standing, le précariat |

| TOURNIER, Sylvain | Kate Pickett , Richard Wilkinson, Pour vivre heureux, vivons égaux ! |

| TRAINEAU, Célia | Darren Mcgarvey, Fauchés : Vivre et mourir pauvre |

| TRAN QUY, Clémence | David Robichaud, Patrick Turmel, La juste part |

| URBAIN, Valérian | Anthony Atkison, Measuring Poverty Around the World |

| VAN MILINK, Alexandra E. | Payal Arora, The Next Billion Users. Digital Life Beyond the West |

| VASSAN, Marie C. | James k. Galbraith, Inégalité – Ce que chacun doit savoir |

| VERGNES, Jade N. | Alberto Alesina, Ed. Glaeser, Combattre la pauvreté aux Etats-Unis et en Europe |

| VIDAL, Diane G. | Danielle Zwarthoed, Comprendre la pauvreté. John Rawls, Amartya Sen |

| VIGNERON, Nolwenn | Branko Minlanovic, Inégalités mondiales |

| VINCENT, Julie M. | Angus Deaton, La grande évasion : Santé, richesse et origine des inégalités |

| VINIACOURT, Elise | Jacques Lévy, Jean-Nicolas Fauchille, Ana Póvoas, Théorie de la justice spatiale. |

| VITOU, Clotilde M. | Armelle Choplin et Olivier Pliez, La mondialisation des pauvres |

| VOIRY, Clara S. | Jean-Michel Severino et Olivier Ray, Le temps de l’Afrique |

| VOLCY, Anchise | John-Kenneth Galbraith, L’art d’ignorer les pauvres : Suivi de Economistes en guerre contre les chômeurs et Du bon usage du cannibalisme |

| WAILLY, Manon | Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, Richesse des nations et bien-être des individus : performances économiques et progrès social |

| WIERZBICKA, Aleksandra W. | Christophe Guilluy, Fractures françaises |

| WIGNESWARAN, Vithursan | Acemoglu et Robinson, Prospérité, puissance et pauvreté |

| WYNEN, Katelynn | Michel Bolasell, André Bonet, Les insurgés de la pauvreté |

| ZAMBA, Marguerite Lucrèce | Jacques Carré, la prison des pauvres |

| ZANA, Eva | Elisa Chelle, Gouverner les pauvres |

| ZHANG, Jingyi | Catherine Herszberg, Mais pourquoi sont-ils pauvres ? |

Les SDF sont réapparus, en France, en tant que problème social dans les années 1980 et 1990. La compassion, réveillée de manière plus ou moins spectaculaire chaque hiver, a accompagné la constitution d’un système de prise en charge dont l’objectif, qui n’est pas forcément clair, est de lutter contre l’exclusion. Il y a là une sorte d’obligation, presque éthique, de moyens que se donne la collectivité. Une autre perspective est de se donner un objectif de résultat comme « zéro SDF ». Il s’agit, avant tout, d’une visée à l’aune de laquelle évaluer, puis réformer, les politiques en place.

Historiquement, tout un arsenal juridique, plus ou moins raffiné en fonction des époques, a été éprouvé pour venir à bout des vagabonds et des mendiants. On a tour à tour, ou tout à la fois, voulu enfermer, nourrir, bannir, renvoyer dans les paroisses, torturer, soigner, assister, mis au travail. Rétrospectivement, l’objectif « zéro SDF » était implicitement présent, mais sous d’autres mots et avec une toute autre orientation : la répression. Au 19ème siècle, l’ambition « zéro vagabond » n’était pas explicitement exprimée. Mais l’objectif était bien là : éradiquer le phénomène, non par l’intervention sociale mais par une répression radicale.

Dans la période contemporaine, l’expression « zéro SDF » comme dessein de politique publique apparaît de manière récurrente lors des campagnes pour l’élection présidentielle. D’abord critiqué au point d’être prestement rejeté, cet objectif s’acclimate progressivement.

La formule « zéro SDF d’ici à 2007 » évoquée par le candidat Lionel Jospin au printemps 2002 comme l’un des axes de son programme présidentiel a donné lieu à de vives réserves. Le mot d’ordre a été jugé simpliste et maladroit. L’idée avait pourtant déjà été exprimée en 1997 par Laurent Fabius alors Président de l’Assemblée nationale. Elle s’inspirait d’une proposition « un toit pour tous » du premier ministre anglais Tony Blair réélu en 2001. Le candidat Nicolas Sarkozy la reprendra à son compte en décembre 2006, dans la perspective de la présidentielle de 2007, promettant que « plus personne ne serait obligé de dormir sur le trottoir » d’ici à deux ans s’il était élu président de la République. Sans que l’objectif quantifié soit véritablement employé, il aura été utile pour légitimer les opérations de « refondation » de la politique de prise en charge durant le quinquennat. En 2017, c’est la Fondation abbé Pierre qui a communiqué et proposé. Dans une adresse aux candidats à l’élection présidentielle, la Fondation soutient que la France a les moyens d’« en finir avec le scandale des sans-domicile ». Elle invite le pays à s’assigner « une obligation de résultat : ne plus laisser personne, homme, femme, enfant, sans un vrai logement pour se reposer, se ressourcer, se reconstruire ». Ses communications sont titrées « SDF : objectif zéro ! »

L’objectif « zéro SDF » convoie certainement son lot d’ambiguïté. Il ne s’agit cependant pas seulement d’un slogan. C’est une orientation rationnelle et raisonnable de politique, permettant une réforme et une mise en adéquation des moyens à un objectif précis. Cette orientation est en parfaite adéquation avec de grands engagements internationaux français, ne serait-ce que l’objectif européen d’éradication de la pauvreté et l’objectif international d’extinction de la pauvreté extrême (l’un des principaux objectifs du développement durable – ODD – de la communauté internationale). Naturellement, comme cette visée plus générale de réduction de la pauvreté, la fixation d’un tel horizon appelle des réformes conséquentes, qu’il s’agisse des définitions, des indicateurs et des instruments des politiques.

Avec de tels énoncés, l’action publique s’oblige à fonctionner sur une logique objectifs/résultats. Assigner un objectif élevé, peut-être inatteignable, c’est se donner la possibilité d’en approcher le plus possible, par les instruments adaptés et les réformes nécessaires.

Une recension dense de “Basic Income”.

Livre à lire !

Pour le guichet social unique

Julien Damon

Professeur associé à Sciences Po

Conseiller scientifique de l’Ecole nationale supérieur de Sécurité sociale (En3s)

Dans la famille des serpents de mer sur l’évolution de la protection sociale, je demande le guichet unique. Il est de bon ton de hausser les épaules dédaigneusement à sa simple évocation. Il faut dire que l’expression même est dépréciée. En particulier parce que les guichets uniques (en matière d’emploi, de handicap ou de famille) existent, au moins sur le papier. Ils se sont même multipliés. Mais avoir plusieurs guichets uniques paraît, évidemment, peu logique. Au-delà de l’ironie, le sujet mérite que l’on s’y arrête. La situation commande des améliorations en ce qui concerne l’accueil de gens, qui ne saurait être qu’immatériel, et le service des prestations, qui ne saurait continuer à autant se disperser. Surtout, la révolution numérique et son déluge d’algorithmes et de données permettent de progresser. Le guichet unique pourrait bientôt ne plus relever du mythe.

Tout le monde se perd dans le dédale de la protection sociale et de ses multiples guichets. En réponse, l’idée d’un guichet unique a pied depuis des années dans le débat spécialisé. Elle a ses incarnations, en France et à l’étranger. La Mutualité Sociale Agricole se présente pour ce qu’elle est : un véritable guichet unique, assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations pour l’ensemble des branches de sécurité sociale, dans le monde agricole. De l’autre côté de l’Atlantique, Service Canada offre aux Canadiens un point d’accès unique à un grand nombre de services et de prestations du gouvernement. En Australie CentreLink (nouveau nom de la sécurité sociale) fait de même, pour les Australiens.

Et en France ? Sommes-nous condamnés à l’éparpillement des guichets ? La solution existe. Elle passe par les systèmes d’information. Plutôt que de s’évertuer à vouloir fusionner des institutions qui rechignent à se rapprocher de peur de disparaître, il faut les faire mieux vivre ensemble, en permettant un point d’entrée unique, qui redirige vers chacune d’entre elles. Les usagers voient leur vie simplifiée. Les institutions continuent d’exister. Avec ce « point d’entrée unique » (que les anglo-saxons baptisent « one stop shop »), il s’agit, fondamentalement, d’un site Internet intégrant tous les autres. Un tel guichet unique dématérialisé assurerait une relation de service simplifiée et unifiée à partir de l’ensemble des services en place. Il intégrerait, de la sorte, tous les services qui y sont rattachés, sans nécessairement les remplacer. Avec la puissance des systèmes d’information et un peu de volontarisme, le guichet social unique peut passer de l’incantation à la réalisation.

Puisque les différentes institutions ne peuvent être bouleversées du jour au lendemain, l’idée force est de rendre compatibles, interopérables et interconnectés les systèmes d’information. La complexité doit ainsi être internalisée par la technique. Symétriquement, et toujours en s’appuyant sur les systèmes d’information, il est possible d’externaliser la simplicité, en faveur des usagers. La perspective d’un point d’entrée unique, en matière sociale, apparaît être une cible souhaitable et possible. Le programme « Dites-le nous une fois », développé par l’administration à destination des entreprises, consiste à alléger les tâches administratives en diminuant les sollicitations et en mutualisant les données. Il y a là un début de coopération et d’intégration que d’autres réalisations et expérimentations incarnent. Il en va par exemple ainsi de la mise en œuvre d’un « coffre-fort numérique » contenant, potentiellement, l’ensemble des informations et données sociales individuelles. Il n’y a donc pas forcément, sur ce dossier du guichet social unique, loin de la coupe aux lèvres. Et puisque l’ambition consiste à intégrer l’ensemble des branches, régimes et risques, on peut même avancer un surnom possible pour le projet : il s’agit de l’agence tous risques.

La pauvreté n’augmente pas. Elle se transforme.

Les politiques publiques contre la précarité

Julien Damon

Professeur associé à Sciences Po

Dernier ouvrage paru : 100 Penseurs de la société (PUF, 2016)